『スペシャルレポート──ジャパンテクノロジー』

島精機製作所『ホールガーメント® 30周年』

無縫製の横編機「ホールガーメント®」を手掛ける島精機製作所。1995年のデビュー以来、今年で節目の30周年を迎えた。創業者の島正博氏が、編み機から手袋が逆さに降りてきた様を見て、インスピレーションを得たことが開発の契機になったという「ホールガーメント®」。無縫製で一着を丸ごと編み上げる高い専門性が、上質なニット製品を追求する国内外のアパレルメーカーから確固たる評価を得ている。

無縫製編み機が形になるまでの苦節30年──地道な技術と知見の蓄積が大きな後押しに

島精機製作所は、作業用の自動手袋編み機がそのルーツである。島正博氏が生産の効率化を目指して開発した機械で、同社のビジネスの礎となった。無縫製の横編機「ホールガーメント®」のヒントを得たのが、その手袋編み機だった。

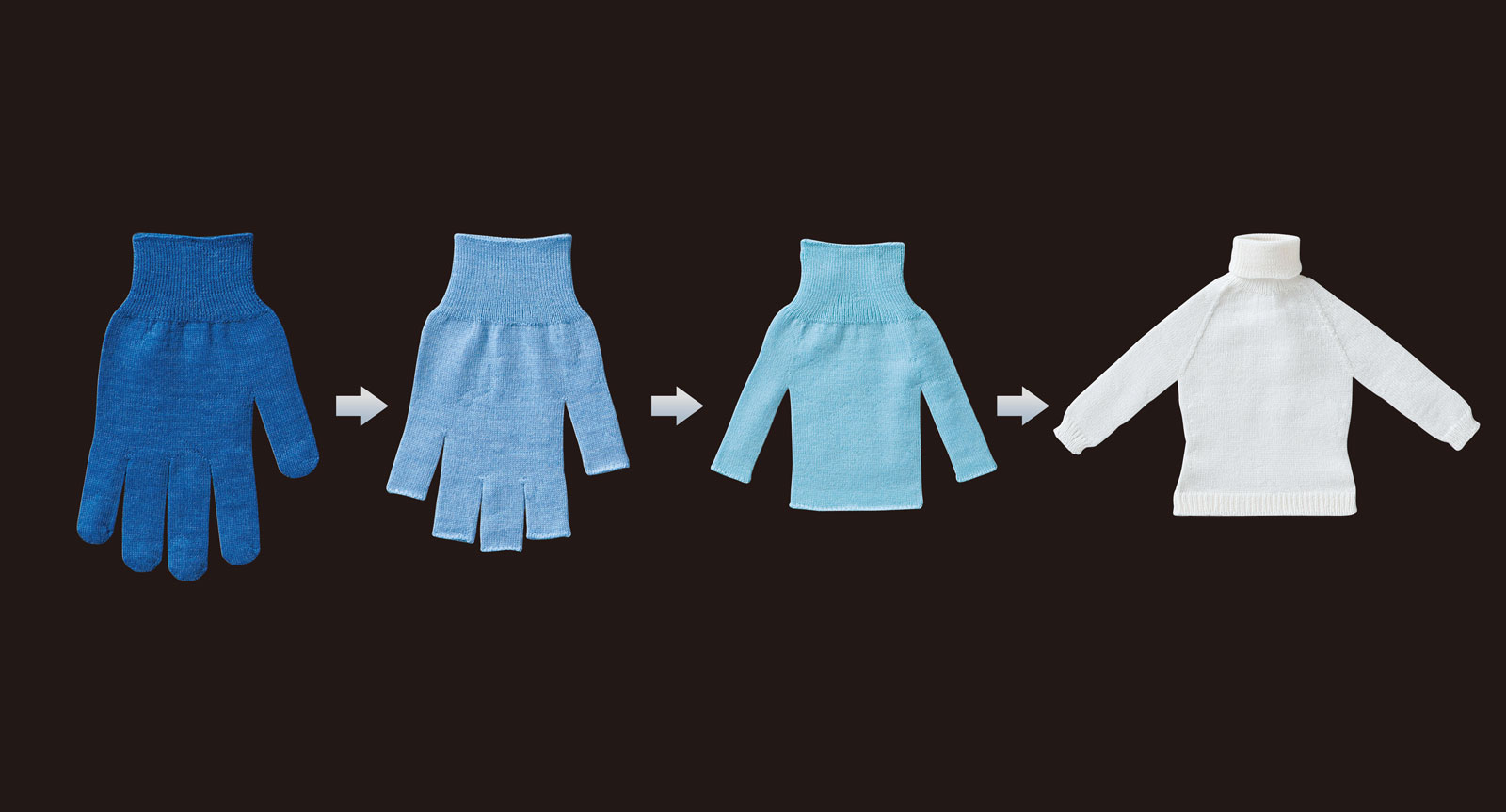

ある時、手袋編み機から出てくる手袋を見て、ふと気づいた島正博氏。出来上がった手袋は編み機から逆さになって出てくるが、その様が一着の服に見えたのだった。手袋の親指と小指を両袖、真ん中の3本の指を身頃、手首を襟に見立てれば、一着のニットになる。「無縫製でニット製品を編み上げることはできないものか」──のちに「ホールガーメント®」として形になる着想の端緒になった。

同社はその後、手袋編み機で得た知見を基に、横編機を開発。「シマセイキに横編機あり」と評価されるようになった。横編機の機能向上、新規開発と並行して、1981年からはCG(コンピュータ・グラフィック)を使用したデザインシステムの開発もスタートした。NASA(アメリカ航空宇宙局)から払い下げられたグラフィックボード(基板)を改良し、独自のシステムを開発。当時、普及が進んでいたコンピュータを横編機と組み合わせ、より精度の高いニット製品の生産を可能にした。

こうしてハードの横編機、ソフトのシステムの開発が進んだことで、長年の夢だった無縫製横編機「ホールガーメント®」を開発する環境が整った。島正博氏が着想を得てから30年後の1995年、満を持して初代の無縫製横編機「SWG®-V」が誕生した。「SWG®」は「シマ・ホールガーメント」の頭文字から採っている。

初出展の「ITMA展」で高評価を得る──5代目の最新機種「SWG®-XR」に受け継がれる高い技術力

初代の「ホールガーメント®」である「SWG®-V」は1995年、イタリア・ミラノで開催された国際繊維機械見本市「ITMA」に出展。「東洋のマジック」と高い評価を集めることとなった。当時は日本国内のアパレル生産拠点が中国を中心とした海外へ移行し始めていた時期。競争力の強化や生き残りをかけて、既存のニット製品に付加価値が求められていた時代でもあった。

こうした“サムシングニュー”を渇望していた市場にとって、無縫製横編機の「ホールガーメント®」は画期的な存在だった。欧州を中心として、ニット製品を多く扱うレディスブランドからの引き合いが多かったが、生産地として空洞化が進んでいた日本国内からのニーズも少なくなかったようだ。

従来の横編機と比較した場合、「ホールガーメント®」最大の強みは、高品質のニット製品を高い精度で安定して生産できる点だ。デザインが豊富で、クリエイティビティ―(独創性、創造性)を求める欧州のアパレルメーカーからは特に高い評価を得ている。5代目の最新機種「SWG®-XR」では、“パンチレースニット”などより高度な技術が必要な編成も可能になった。

「ホールガーメント®」は新しい機種を開発するたびに、編みの精度や安定した品質、デザインの拡充など着実な進化を遂げてきた。最新機種「SWG®-XR」では原点に立ち返り、部品をはじめとした全ての構成要素を再度、全面的に見直して次世代の「ホールガーメント®」を再構成した。機種名の最後にある「R」は、生まれ変わるという意味の“Reborn”から採っている。

デザインシステムも大きな強み──バーチャルを活用した“ものづくり”に対応

「ホールガーメント®」の特徴は、自動制御による緻密で安定した編みが可能なことで、特に複雑で個性的なデザインを求めるニット製品には最適な横編機である。大量生産という面では丸編み機にかなわないが、安定した品質、高いデザイン性では引けを取らない。価格訴求ではない、品質やデザイン性という“付加価値”を求めるアパレルブランドにはうってつけの編み機なのである。

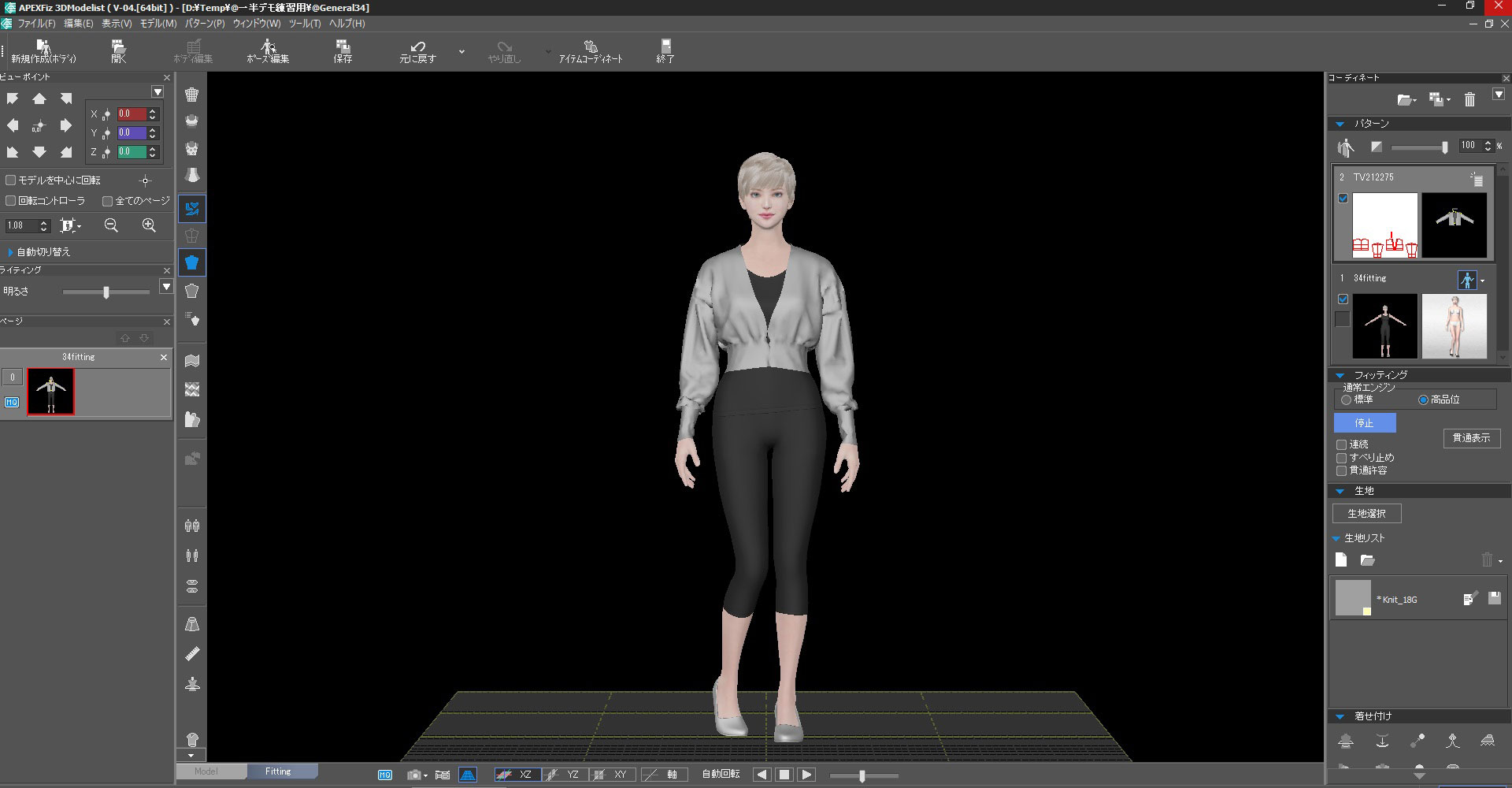

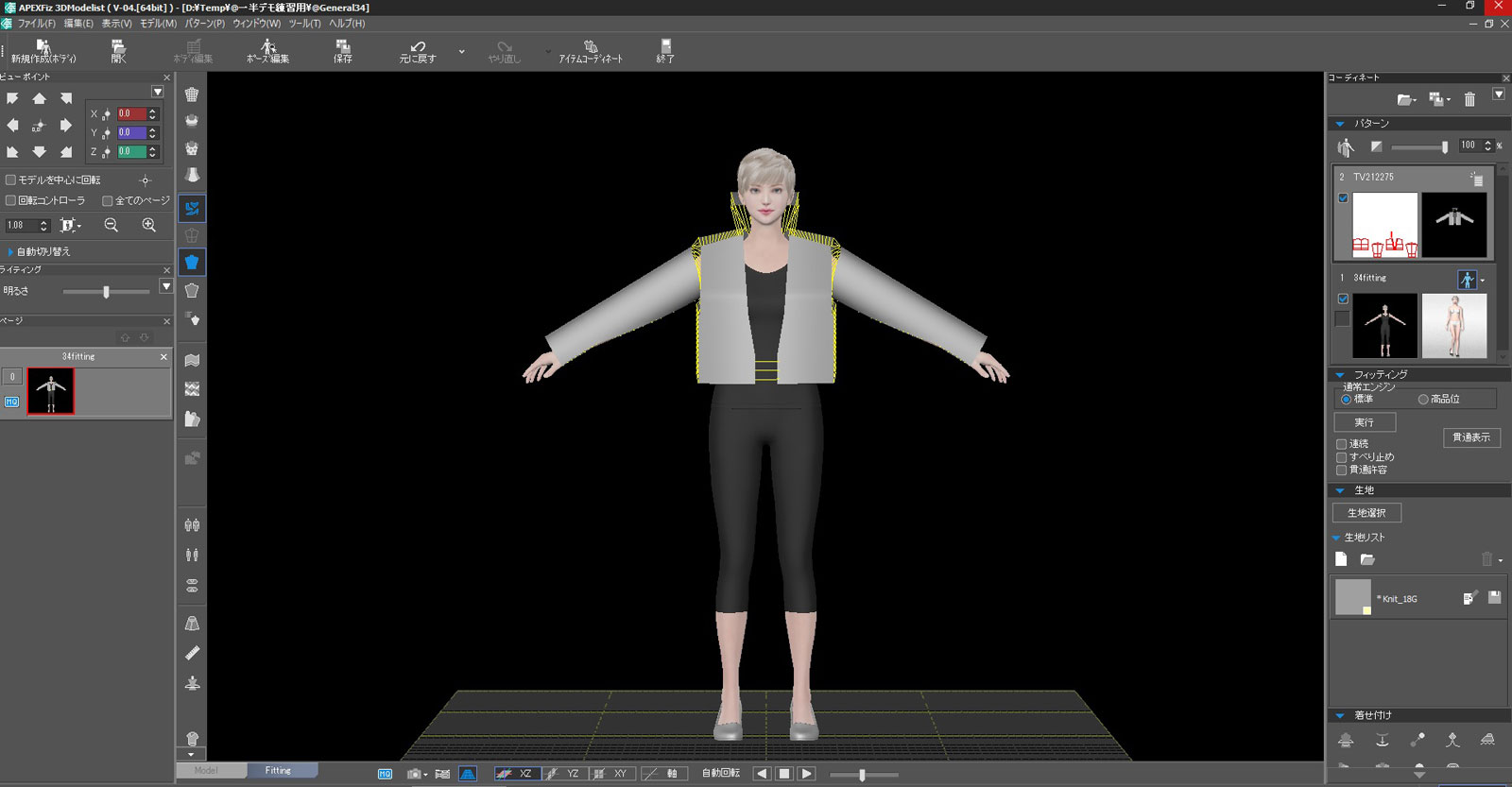

編み機に加えて、他社との差別化にもなっているのが、デザイナーの創造性をサポートするデザインシステム「SDS®-ONE APEX4」、デザインソフト「APEXFiz®Design」。早くからデジタルソフトの自社開発に取り組んできた同社らしいシステムだが、これはパソコンの画面上で作りたいニットを3Dで確認しながらデザインできるというものだ。

「SDS®-ONE APEXシリーズ」では、使いたい素材の糸や色も選ぶことができる。バーチャルで作りたいニット製品をデザインし、そのデータを基に編成プログラムを組んで、編み機へその情報を転送すれば、すぐに生産が可能だ。オンラインでつなげば、遠方から指示もできる。アパレルの企画の立場を考えた編み機とデザインソフトとの組み合わせは、従来のアパレルの生産現場の在り方を大きく進化させる可能性を秘めている。

「繊維の3Dプリンター」──非アパレル分野の開拓も視野に

一着丸ごと服ができていく「ホールガーメント®」の作業工程を見て、「繊維の3Dプリンター」と評した人がいたそうだが、なるほど“言い得て妙”である。立体化できるものは無限。それだけに「どんなものを作るのか」というアイデアが重要になってくる。

今後はアパレル以外の製品開発にもさらに力を入れていこうと考えている。すでにインテリアの椅子の表地や靴のアッパーなど、実用化されている例はあるが、まだまだ大きな可能性が埋もれていると考えている。

創業者の島正博氏が着想を得てから30年かけて、この世に「ホールガーメント®」が誕生した。それから30年が経過し、その技術革新とソフト開発は飛躍的な進化を遂げた。次の30年へ向けて、また新たな挑戦が始まっている。

_FLASH728x90_color_J.gif)

_FLASH120x60_color_J.gif)